Catégorie : Recensions

-

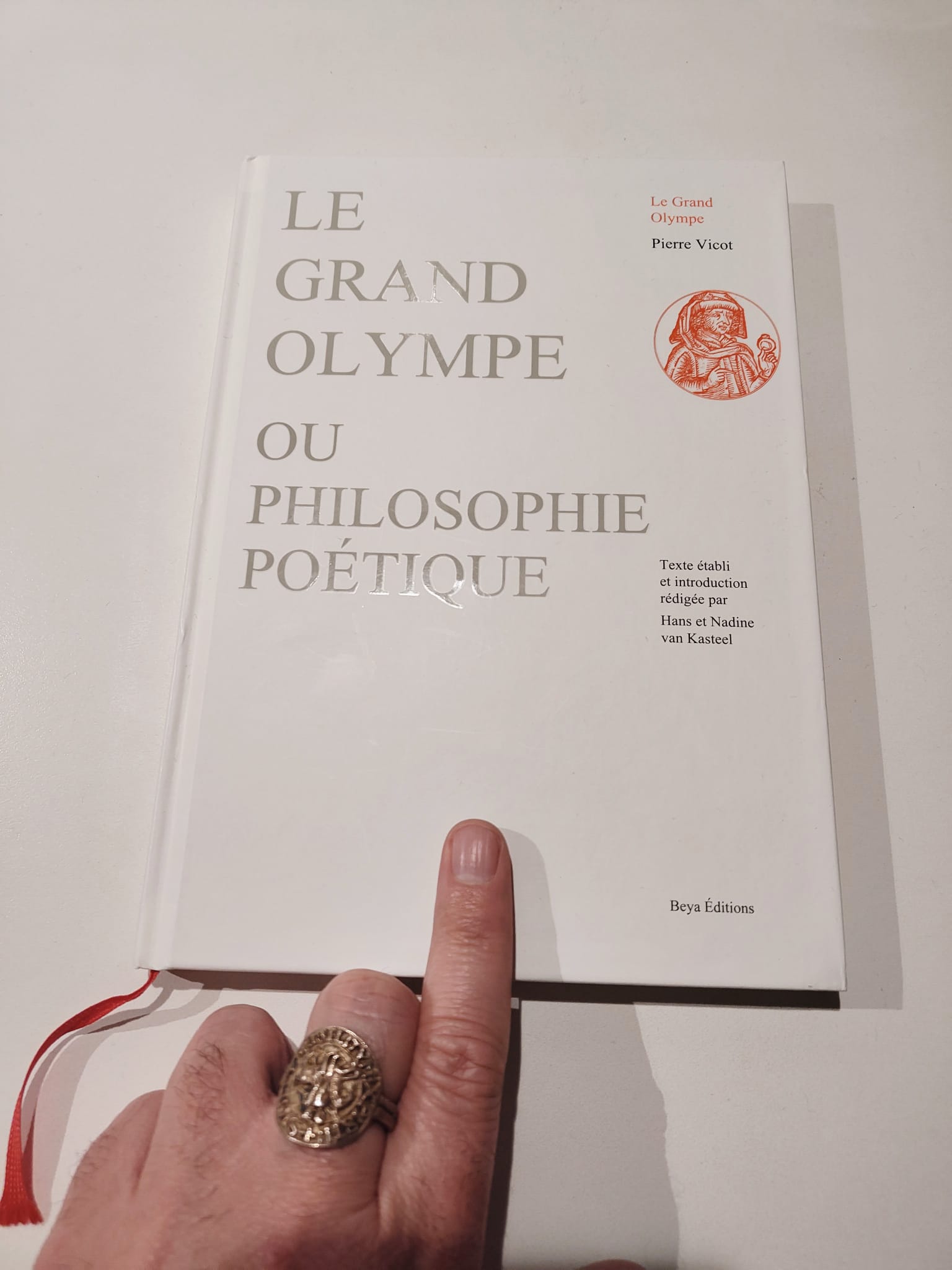

Le Grand Olympe ou Philosophie poétique, attribué à Pierre Vicot et aujourd’hui magnifiquement restitué par les éditions BEYA grâce au travail érudit de Hans et Nadine van Kasteel, appartient à cette catégorie d’ouvrages qui ne se contentent pas de transmettre un savoir mais ils opèrent une véritable transmutation du regard. Publié pour la première fois…

-

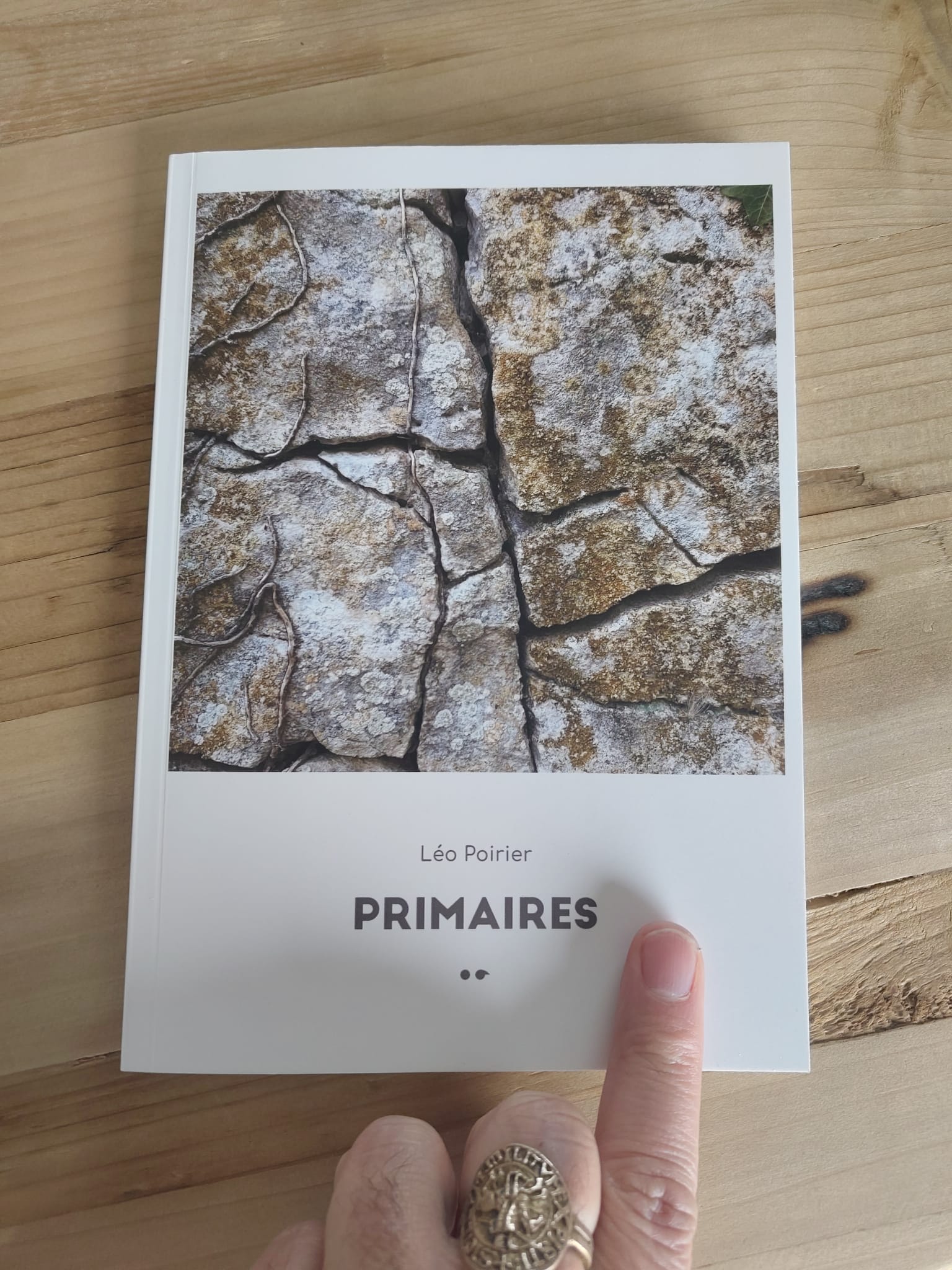

Les éditions Les Bonnes Feuilles m’ont fait parvenir gracieusement cet ouvrage pour en rédiger la présente recension. Je les remercie infiniment pour cette contribution à mes recensions poétiques. Le livre de Léo Poirier est de ceux qui nous ramènent à l’instant d’avant la parole, au moment précis où le regard rencontre la matière et où…

-

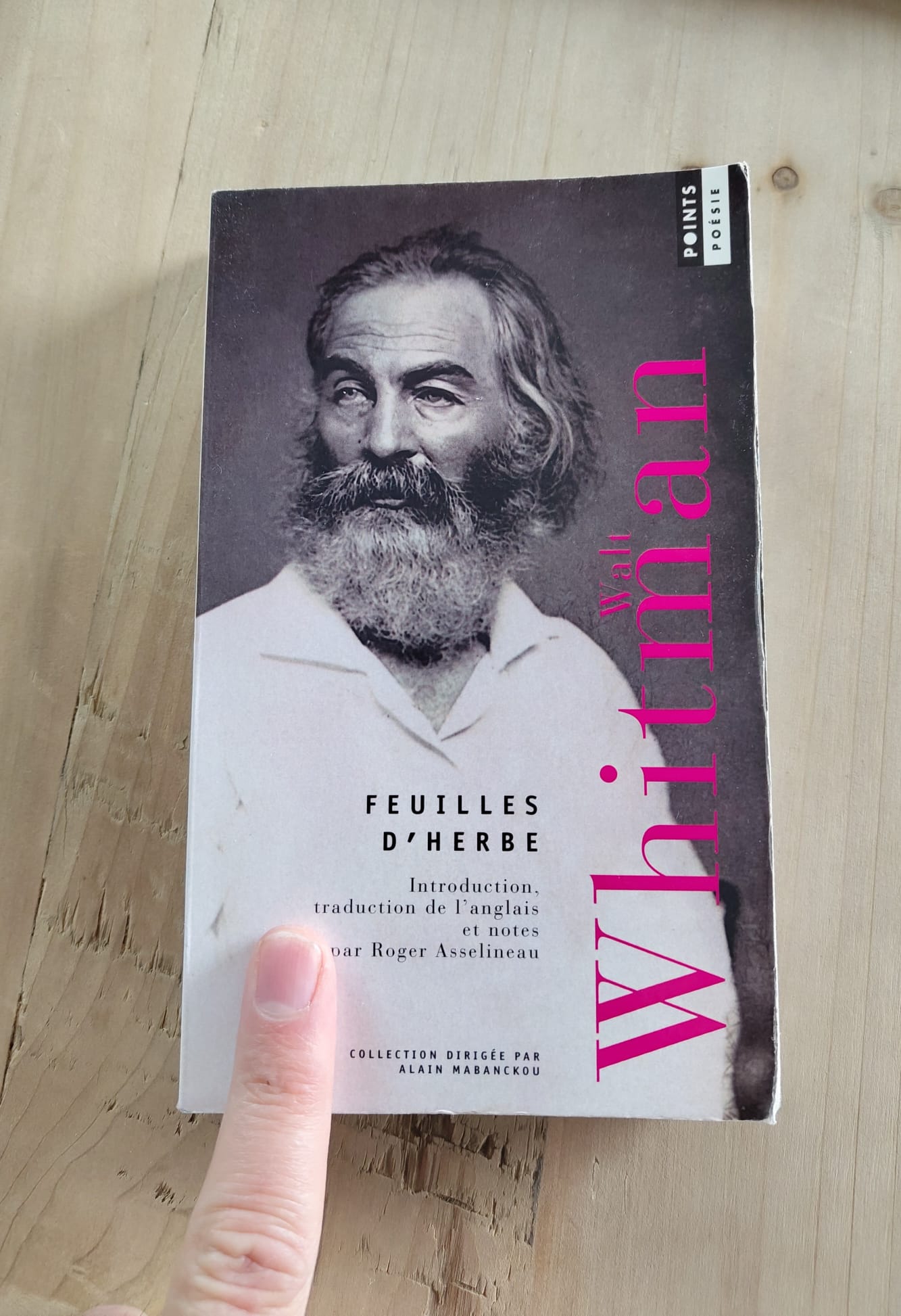

Il est de ces livres qui ne se contentent pas d’enrichir la littérature mais qui plutôt la refondent, bouleversent ses codes, ouvrent des territoires inexplorés. Feuilles d’herbe de Walt Whitman appartient à cette catégorie rarissime d’œuvres qui changent le cours de la poésie. Publié pour la première fois en 1855 dans l’indifférence générale, ce recueil…

-

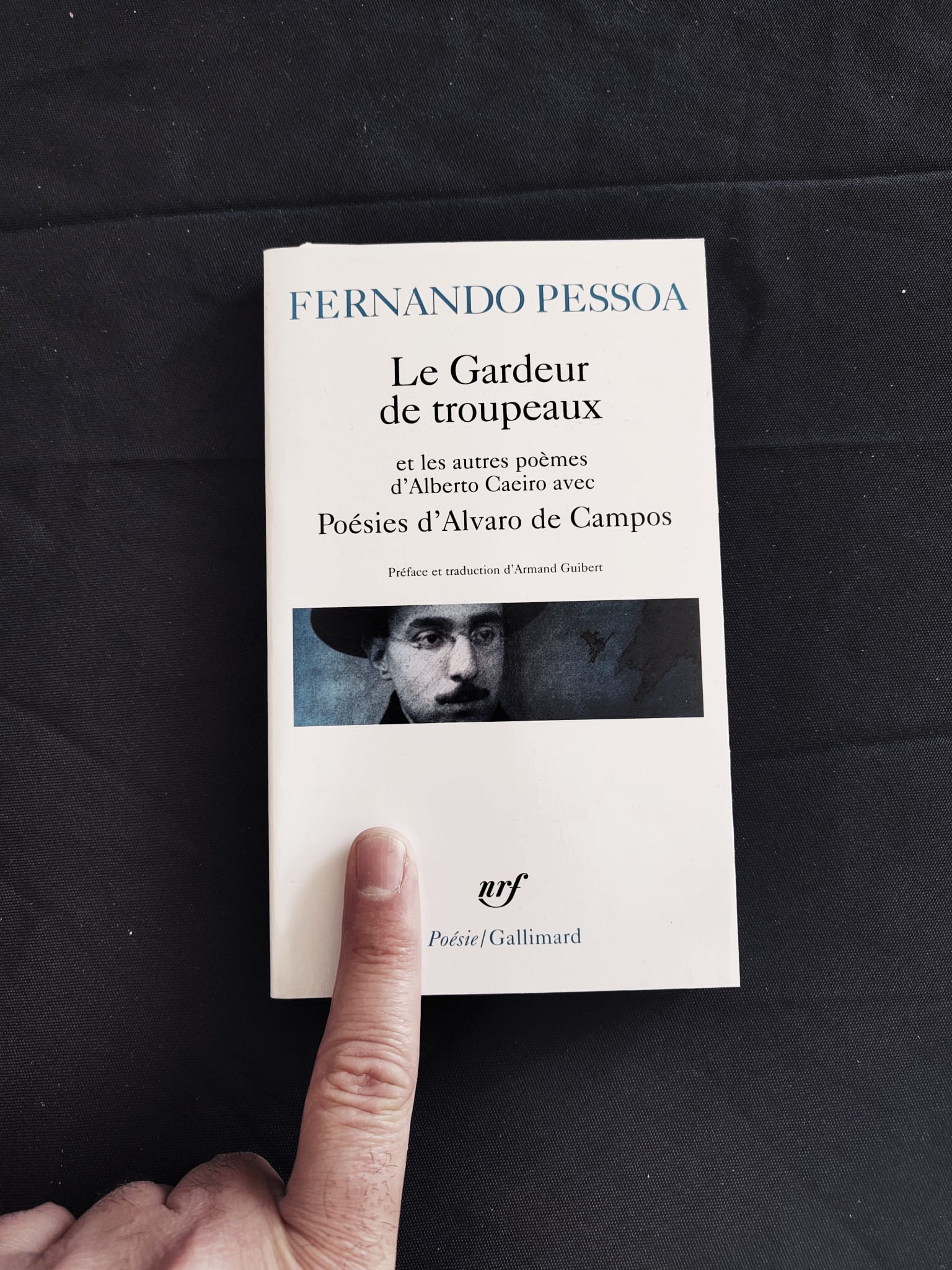

Il y a des œuvres poétiques qui possèdent ce pouvoir singulier de transformer notre rapport au réel. Elles ne nous offrent pas seulement de belles images ou des émotions esthétiques ; elles refondent notre manière de voir, de sentir, de penser le monde. Le Gardeur de troupeaux de Fernando Pessoa, publié sous l’hétéronyme d’Alberto Caeiro,…

-

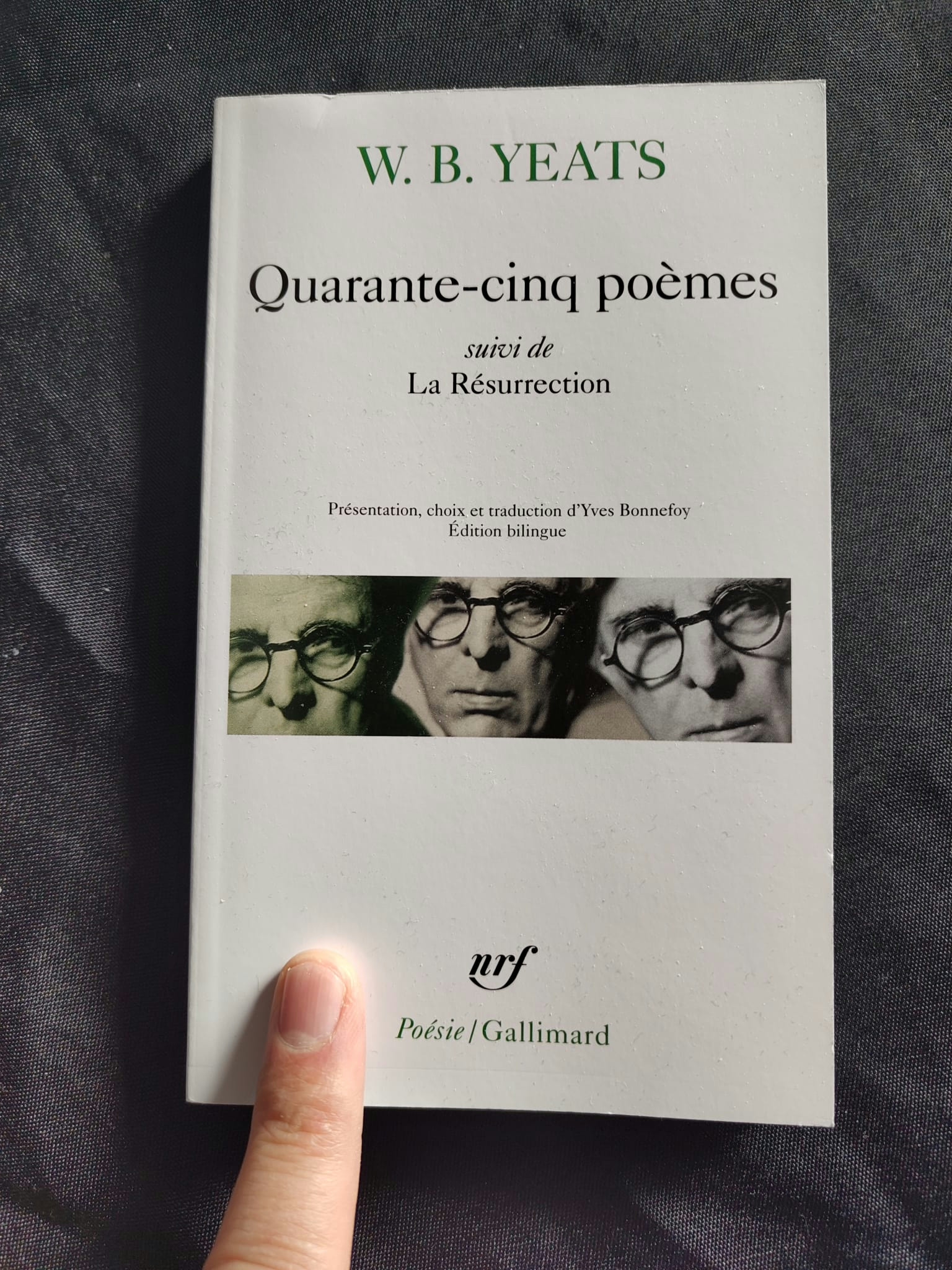

Certaines œuvres poétiques traversent les siècles comme des phares dans la nuit, guidant les âmes éprises d’éternité à travers les brouillards du temps. Quarante-cinq poèmes de William Butler Yeats, dans cette magnifique édition bilingue établie par Yves Bonnefoy, appartient à cette catégorie rare d’ouvrages qui ne cessent de nous parler, génération après génération. Le poète…

-

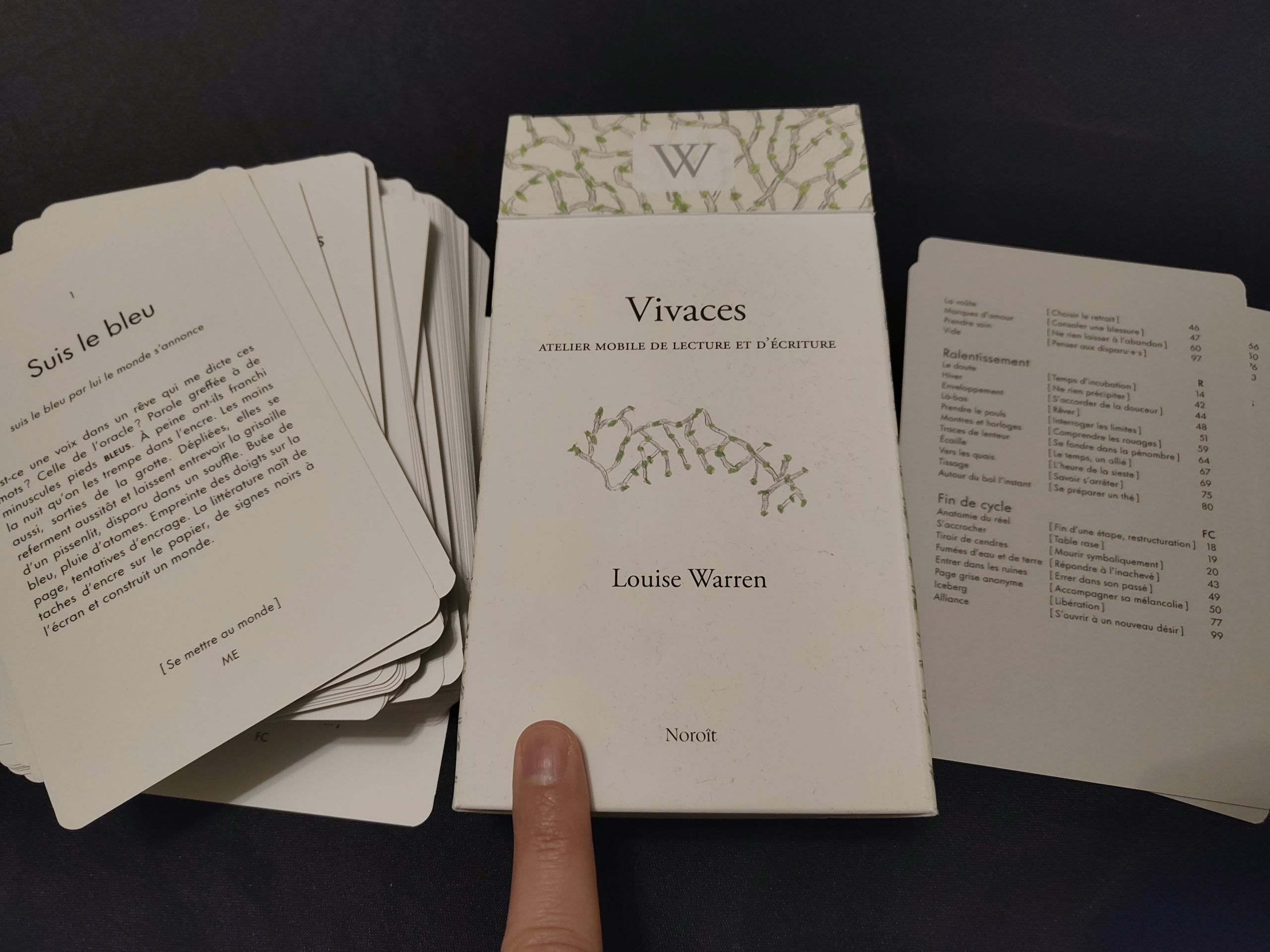

Il existe des œuvres qui refusent poliment de tenir entre des couvertures. Certains textes réclament le mouvement, l’imprévu, le hasard d’une main qui pioche dans l’obscurité d’un coffret pour en extraire une parcelle de lumière. Avec « Vivaces. Atelier mobile de lecture et d’écriture », paru aux Éditions du Noroît en août 2022, Louise Warren accomplit le…

-

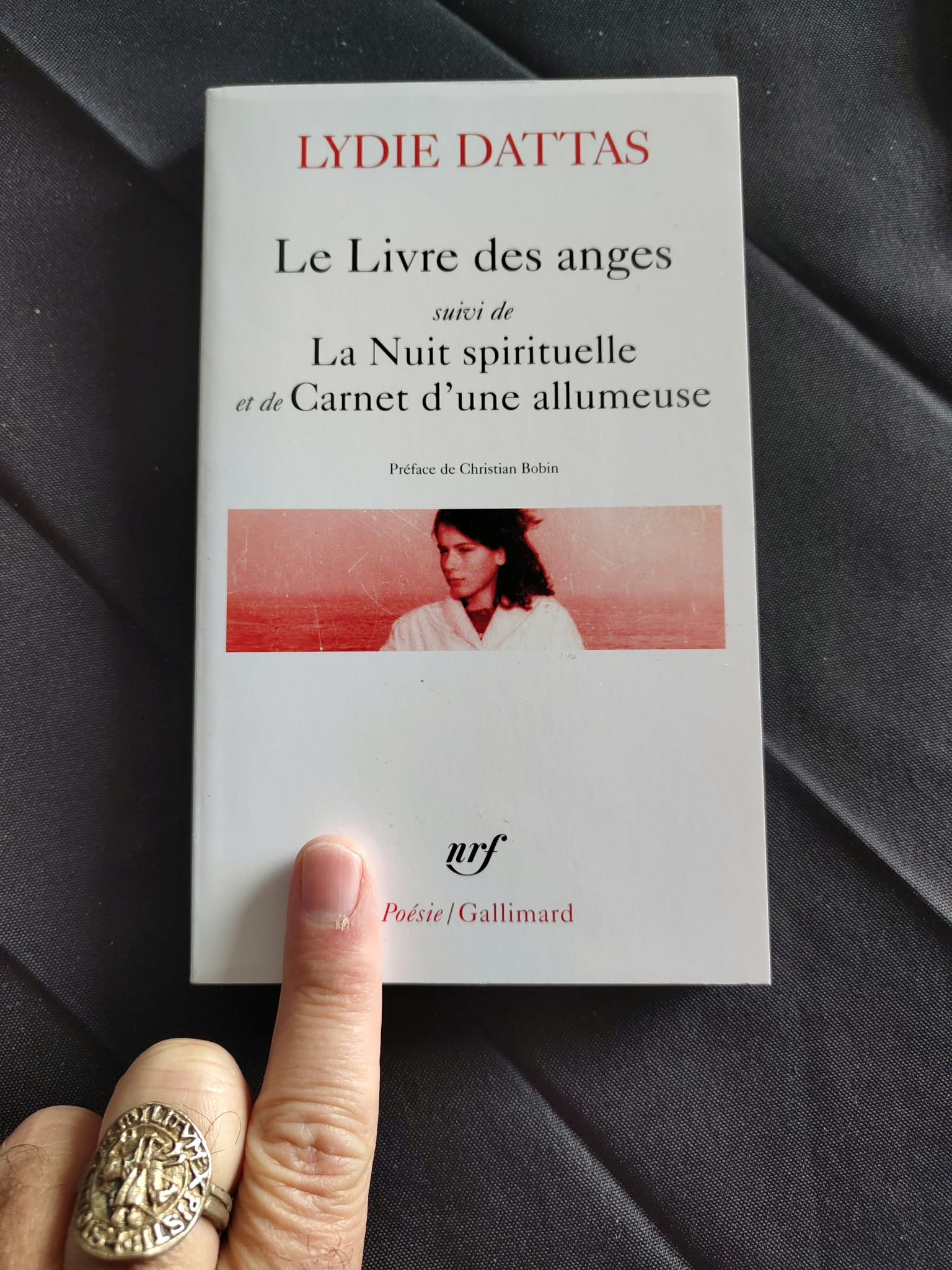

Comment une adolescente de treize ans trouve-t-elle les mots pour dialoguer avec l’invisible ? Quelle nécessité intérieure pousse une voix à s’élever ainsi, entre candeur mystique et lucidité fulgurante ? Le Livre des anges suivi de La Nuit spirituelle et de Carnet d’une allumeuse, publié dans la prestigieuse collection Poésie/Gallimard avec une préface de Christian…

-

Il existe des livres qui ne se laissent pas apprivoiser. Des œuvres qui, dès les premières lignes, nous arrachent aux convenances du monde pour nous jeter dans un tourbillon de beautés convulsives et de terreurs fascinantes. Les Chants de Maldoror d’Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, appartiennent à cette race d’ouvrages incendiaires qui ne laissent aucun…

-

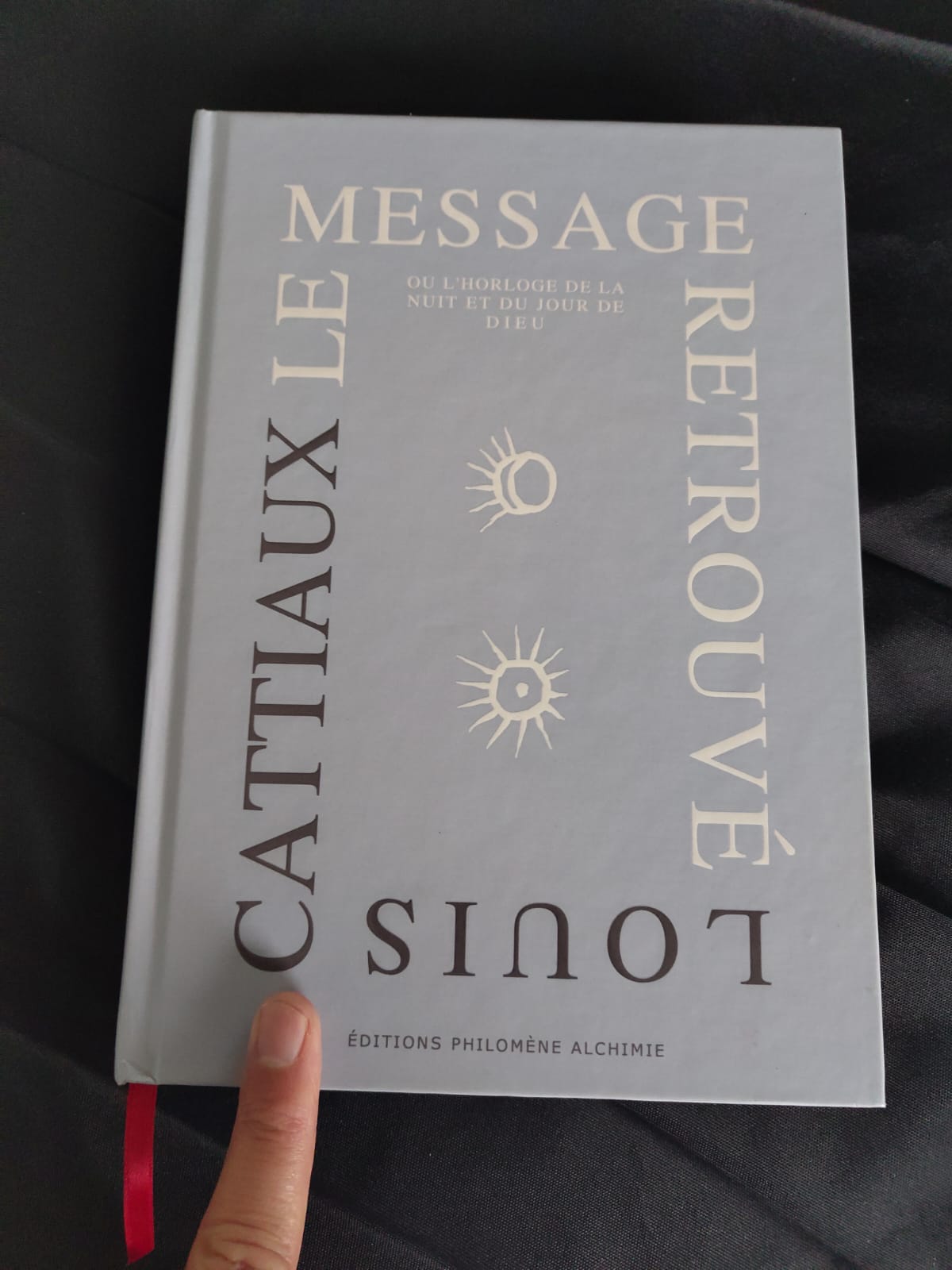

Certains livres ne se lisent pas, ils nous lisent. Certaines œuvres ne s’ouvrent pas sous nos doigts, mais entrouvrent en nous des portes scellées depuis l’origine… Le Message Retrouvé de Louis Cattiaux appartient à cette rare famille d’ouvrages qui échappent au temps linéaire pour s’inscrire dans la verticalité du mystère. Écrit entre 1938 et 1953…

-

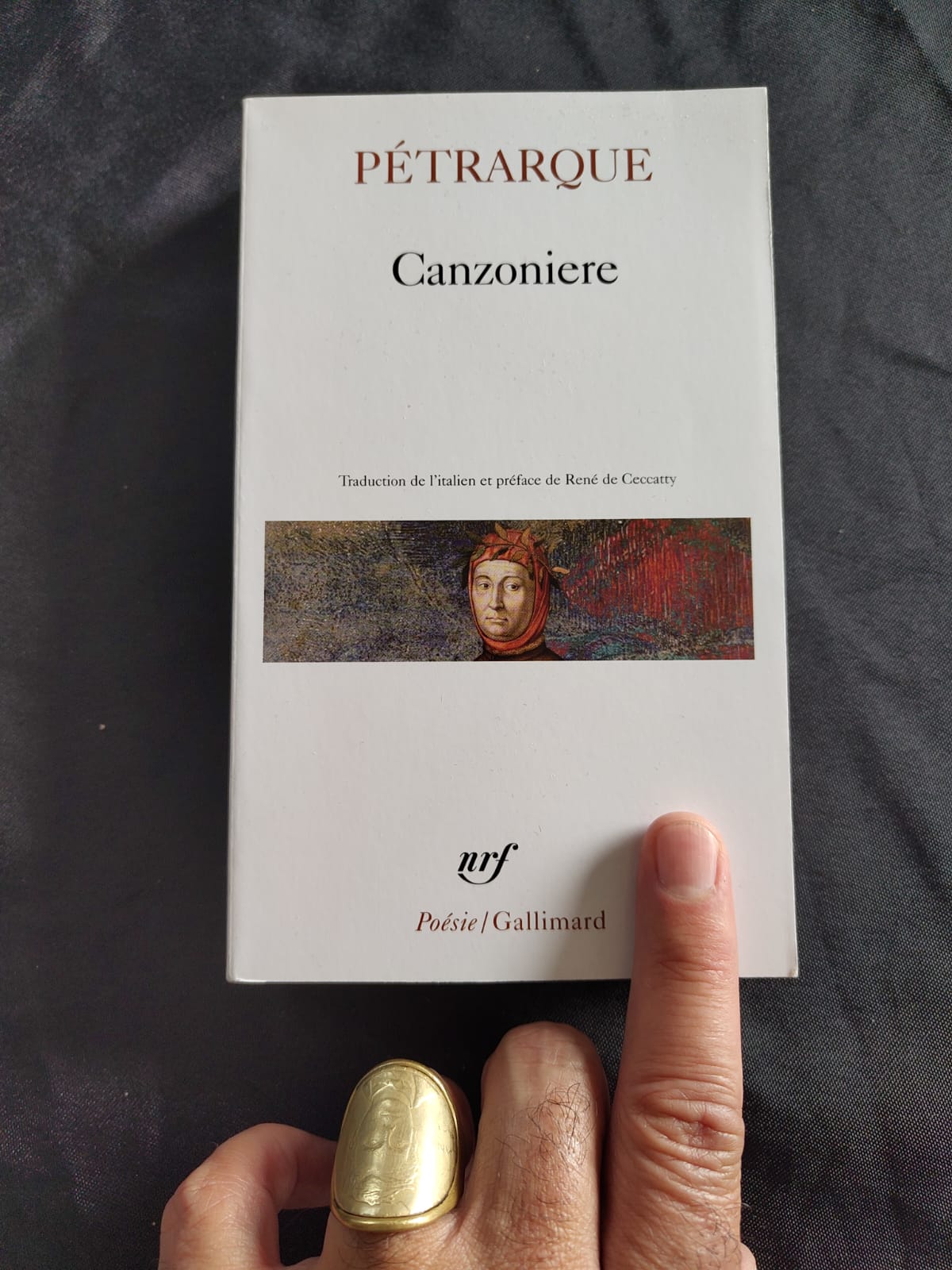

Je vous offre ici ma cathédrale poétique dans toute sa splendeur…bonne lecture. Il existe des œuvres qui traversent les siècles sans rien perdre de leur éclat originel ! Le « Canzoniere » de Pétrarque appartient à cette constellation rare des livres fondateurs, ceux qui ont inventé une manière de dire l’amour et façonné notre sensibilité occidentale. La…