Je, d’un accident d’amour – Loïc Demey

Il existe des livres qui nous tombent des mains par ennui, d’autres par émerveillement.…

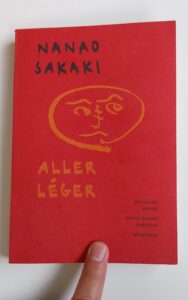

Aller léger de Nanao Sakaki

Aller léger, publié en 2024 aux éditions Héros-Limite, est une anthologie de près de…

La voie poétique de Christian Bobin

Le deuxième épisode « bonus » sur la vie d’une poétesse ou d’un poète est maintenant…

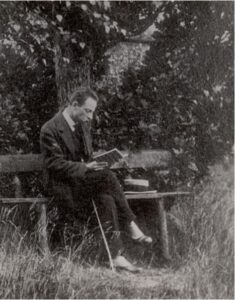

La voie poétique de Rainer Maria Rilke

Le premier épisode « bonus » sur la vie d’une poétesse ou d’un poète est maintenant…

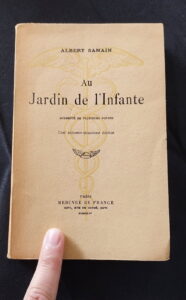

Au jardin de l’Infante d’Albert Samain

Publié en 1893, Au jardin de l’Infante est le premier recueil d’Albert Samain, poète…

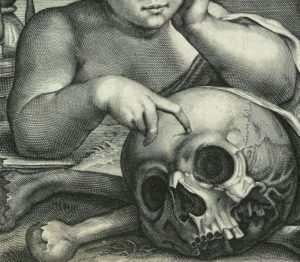

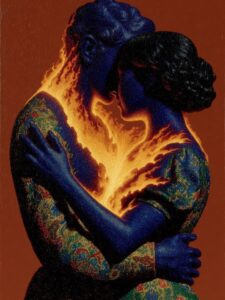

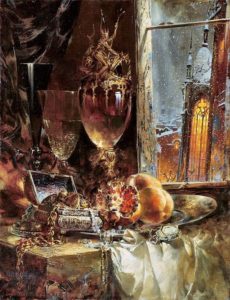

Pensée n°15

FR Embrasser l’éphémère dans sa splendeur fugace, c’est danser avec l’instant qui s’envole. Cette…

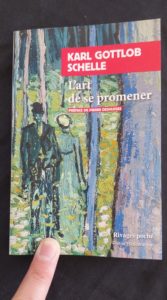

L’art de se promener de Karl Gottlob Schelle

La marche est un art, une méditation en mouvement, une façon d’habiter le monde…

Revue Littéraire « L’Ours Blanc »

Dans le vaste paysage des revues littéraires contemporaines, certaines publications se distinguent par leur…

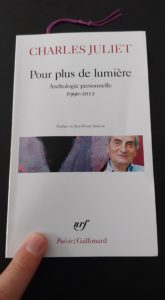

Pour plus de lumière de Charles Juliet

Sur VoiePoetique.com, nous aimons la poésie qui éclaire, qui interroge l’âme humaine et qui…

Bonne année 2025

Que pourrai-je donc vous souhaiter que vos proches ne vous auraient pas déjà souhaité…

Comment Devenir un Philosophe Grec de Marc-Antoine Gavray et Gaëlle Jeanmart

Dans un monde qui semble souvent éloigné des sagesses anciennes, l’ouvrage Comment Devenir un Philosophe…

La Présence pure de Christian Bobin

Dans son recueil La Présence pure, Christian Bobin, à travers ses textes empreints de…

Exercices spirituels et philosophie antique de Pierre Hadot

Dans l’univers des idées et des pratiques philosophiques anciennes, peu d’auteurs ont su révéler…

- « Page précédente

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- …

- 8

- Page suivante »