Chères lectrices, chers lecteurs de Voie Poétique, nous voici en un instant particulier de l’année…Cet instant où les portes de l’année s’entrouvrent sur l’obscurité, quand octobre s’achève dans un frisson de feuilles mortes et de bougies tremblantes, nous autres poètes depuis toujours avons su reconnaître dans cette nuit particulière l’écho de leur propre condition, celle de veilleurs au seuil des mondes, de passeurs entre le visible et l’invisible. Si vous le voulez bien, embarquons pour un voyage à travers les siècles, là où Halloween n’est pas un folklore commercial mais plutôt un mystère originel, là où les vers se font incantation et la page devient portail.

Aux Sources d’Halloween

Bien avant que la poésie ne se fige sur le parchemin, elle vivait dans la bouche des bardes, ces gardiens celtes de la mémoire et du sacré. À « Samhain », cette fête qui donna naissance à Halloween, les druides récitaient dans l’obscurité naissante des vers immémoriaux qui tissaient ensemble le monde des vivants et celui des ancêtres.

Ces poèmes oraux, dont il ne nous reste que des fragments recueillis tardivement, chantaient la perméabilité du réel. La nuit du 31 octobre, disaient-ils, les frontières se dissolvaient. Les sidhe, ces êtres du monde souterrain, remontaient vers la surface. Les morts revenaient visiter leurs demeures. Et les poètes, ces voyants, devenaient les interprètes de cette rencontre.

Un fragment du Livre de Leinster (XIIe siècle, mais transmettant une tradition bien plus ancienne) nous livre ces vers :

« En cette nuit de Samhain, à la croisée des saisons,

Les collines s’ouvrent comme des paupières sur l’Autre Monde,

Et ce qui fut devient ce qui sera. »

La poésie celtique ne décrivait pas Halloween, elle l’accomplissait. Chaque récitation était un acte magique, chaque vers une ouverture dans le tissu du temps. Les mots possédaient encore leur puissance primordiale, celle de faire advenir ce qu’ils nommaient.

Memento Mori et Danses Macabres

Lorsque le christianisme recouvrit les anciennes célébrations païennes, instituant la Toussaint puis le jour des Morts, les poètes médiévaux héritèrent de cette fascination pour le dialogue avec les défunts. Mais ils y ajoutèrent une dimension nouvelle, la contemplation de la finitude comme chemin spirituel.

Les Danses macabres, ces poèmes illustrés qui fleurirent aux XIVe et XVe siècles, faisaient danser ensemble le pape et le mendiant, la reine et la paysanne, tous entraînés par le squelette ricanant de la Mort. François Villon, ce poète des tavernes et des gibets, poussa l’exercice à son paroxysme dans sa Ballade des pendus :

« Frères humains qui après nous vivez,

N’ayez les cœurs contre nous endurcis,

Car, si pitié de nous pauvres avez,

Dieu en aura plus tôt de vous mercis. »

Ici, la voix vient d’outre-tombe. Les pendus s’adressent aux vivants dans une proximité que je trouve troublante. Ce renversement, les morts qui parlent, les vivants qui écoutent, préfigure l’esprit même d’Halloween, cette nuit où les positions s’inversent, où l’ordinaire cède devant l’extraordinaire.

Le Romantisme Les Spectres et La Mélancolie Lunaire

Avec le romantisme, Halloween trouve ses lettres de noblesse poétiques. Les poètes du XIXe siècle, fascinés par les ruines, les cimetières et les apparitions nocturnes, font de la nuit du 31 octobre un territoire d’élection pour leur imaginaire gothique.

Victor Hugo, dans Les Contemplations, dialogue sans cesse avec sa fille morte, Léopoldine. Ses vers deviennent séances spirites littéraires, invocations déchirantes :

« Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. »

Cette certitude que les morts nous attendent, qu’ils persistent dans une forme d’existence parallèle, irrigue toute la poésie romantique. Halloween n’est plus seulement une date, il est devenu un état d’âme permanent, une sorte de mélancolie lunaire qui hante chaque vers des poètes.

Gérard de Nerval pousse plus loin encore cette porosité. Son El Desdichado nous plonge dans un monde crépusculaire où le poète lui-même devient spectre :

« Je suis le Ténébreux, — le Veuf, — l’Inconsolé,

Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie :

Ma seule Étoile est morte, — et mon luth constellé

Porte le Soleil noir de la Mélancolie. »

Ce « Soleil noir », dont je parle dans un de mes derniers poèmes, quel plus bel emblème pour Halloween ? Cette lumière paradoxale qui émane de l’obscurité même, cette clarté ténébreuse qui révèle ce que le jour ordinaire dissimule. Nerval erre entre deux mondes, hanté par celles qui ne sont plus, et sa poésie devient ce pont fragile tendu au-dessus de l’abîme.

En Allemagne, c’est Novalis qui compose ses Hymnes à la Nuit, véritable messe noire lyrique où la nuit n’est plus privation mais plénitude, révélation, épousailles avec l’invisible :

« Vers le bas je me tourne,

Vers la Nuit sainte, ineffable, mystérieuse —

Loin s’étend le monde, enfoncé dans un abîme profond —

Déserte et solitaire est sa place. »

Edgar Allan Poe Le Prince des Ténèbres Poétiques

Impossible d’évoquer Halloween sans convoquer l’ombre immense d’Edgar Allan Poe. Le poète américain fit de la nuit, des corbeaux, des cloches funèbres et des revenants la matière même de son art. Son Corbeau demeure l’un des poèmes les plus halloweenesques jamais écrits :

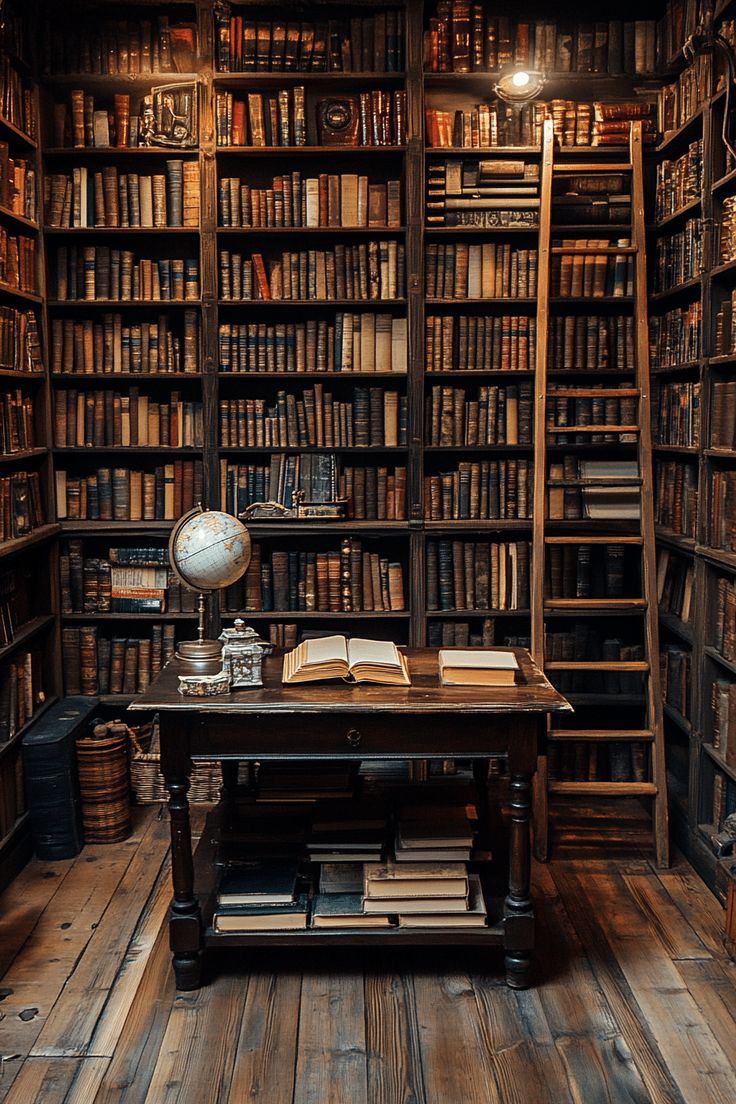

« Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore—

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,

As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. »

Cette scène, d’une nuit de décembre, un homme seul face à ses livres, un visiteur mystérieux qui frappe, résume l’essence poétique d’Halloween. Le quotidien (une chambre, la lecture) bascule dans l’étrange (un corbeau parlant qui répète « Nevermore »). Et ce basculement s’opère par la musicalité quasi hypnotique du vers, par la répétition incantatoire des sonorités.

Poe savait que la poésie halloweenesque ne réside pas seulement dans les thèmes (la mort, les spectres), mais dans la forme même du poème, rythmes obsédants, allitérations envoûtantes, refrains qui reviennent comme des fantômes. Le poème devient sortilège.

Dans Ulalume, autre chef-d’œuvre de l’atmosphère crépusculaire, Poe écrit :

« The skies they were ashen and sober;

The leaves they were crisped and sere—

The leaves they were withering and sere;

It was night in the lonesome October. »

Ce « lonesome October », est devenu depuis lors le temps liturgique des poètes de l’ombre. Poe a littéralement inventé une tonalité, un climat poétique que des générations d’écrivains reprendront.

Baudelaire et les Symbolistes

Charles Baudelaire, lecteur et traducteur de Poe, importa en France cette esthétique de la nuit habitée. Mais il y ajouta la dimension alchimique qui fait de la poésie un art de la transmutation. Dans Les Fleurs du Mal, le poète extrait la beauté du pourrissement même, l’or de la boue, geste profondément halloweenesque conjugué à l’alchimie.

« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle

Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,

Et que de l’horizon embrassant tout le cercle

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits »

Ce « jour noir » rejoint le « Soleil noir » de Nerval. Les symbolistes inventent une lumière nouvelle, celle qui filtre à travers le voile de Samhain. Leurs poèmes sont peuplés de correspondances, ces liens secrets entre le visible et l’invisible, entre le monde sensible et le monde des Idées.

Stéphane Mallarmé pousse cette quête jusqu’à l’extrême abstraction. Son Tombeau d’Edgar Poe est un hommage au maître américain, mais aussi une méditation sur la mort et la survivance par le verbe :

« Tel qu’en Lui-même enfin l’éternité le change,

Le Poète suscite avec un glaive nu

Son siècle épouvanté de n’avoir pas connu

Que la mort triomphait dans cette voix étrange ! »

La mort triomphe, mais elle triomphe dans la voix, c’est-à-dire qu’elle devient chant, poème, présence immortelle. Halloween, pour les symbolistes, c’est cette nuit où la mort se fait verbe, où le silence prend voix.

William Butler Yeats Le Barde de Samhain

Egalement, si un poète moderne incarne pleinement l’esprit d’Halloween, c’est bien l’Irlandais William Butler Yeats. Nourri des légendes celtiques, fasciné par l’occultisme et le folklore de sa terre natale, Yeats fit de Samhain le cœur battant de sa poésie.

Dans La Chevauchée des Sidhe, il évoque cette nuit où les êtres féeriques surgissent des tertres :

« The host is riding from Knocknarea

And over the grave of Clooth-na-Bare;

Caoilte tossing his burning hair,

And Niamh calling Away, come away »

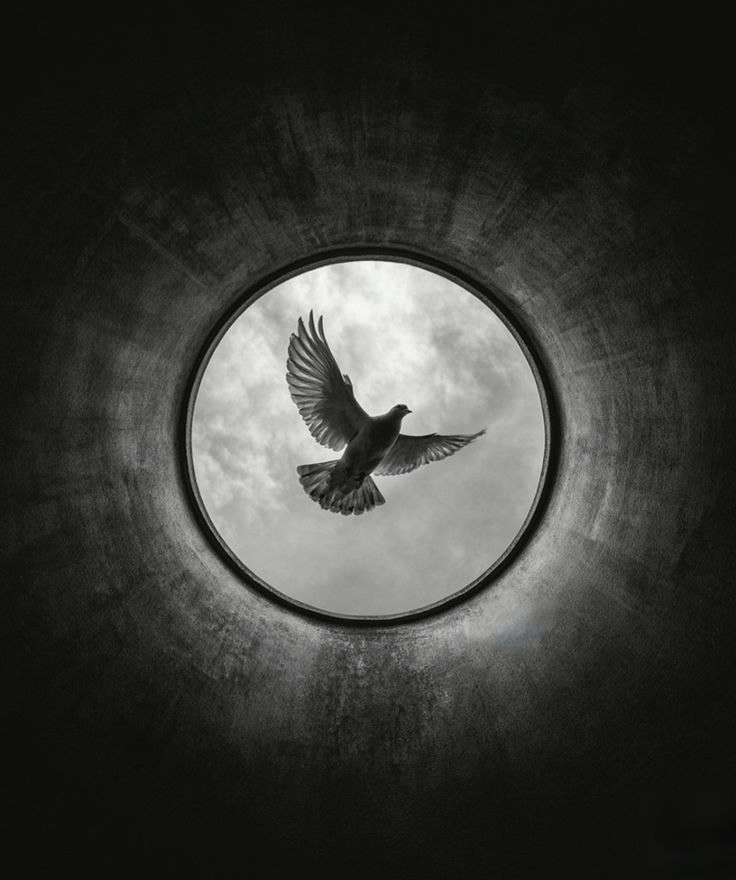

Yeats ne considérait pas ces visions comme de simples métaphores. Pour lui, la poésie était une invocation réelle, capacité à faire advenir l’Autre Monde dans le monde. Ses vers sont des portes, ses strophes des passages.

Dans La Nuit de Toutes les Âmes, écrit expressément pour le 2 novembre, il convoque les esprits de ses amis morts autour d’une table imaginaire :

« Midnight has come, and the great Christ Church Bell

And many a lesser bell sound through the room;

And it is All Souls’ Night. »

Cette poésie du rassemblement spectrale, cette certitude que les morts écoutent et répondent, fait de Yeats le chantre moderne de Samhain, l’héritier direct des bardes anciens.

Rilke et la Célébration Orphique de la Mort

Le poète austro-allemand Rainer Maria Rilke développa une vision de la mort qui transcende l’effroi halloweenesque pour atteindre une forme de célébration mystique. Dans ses Élégies de Duino et ses Sonnets à Orphée, la mort n’est plus l’ennemie mais l’autre face de la vie, sa compagne nécessaire.

« Ô toi, Dieu disparu ! Toi, trace infinie !

C’est parce que la haine t’a finalement démembré

Que nous sommes maintenant les oreilles de la nature et sa bouche. »

Orphée, le poète mythique qui descendit aux Enfers chercher Eurydice, devient pour Rilke l’archétype même du créateur : celui qui ose franchir le seuil, qui chante pour les ombres, qui ramène du royaume des morts une parole de beauté.

Halloween, dans cette perspective rilkéenne, n’est plus seulement une nuit de peur, mais une initiation, celle qui nous apprend que la mort travaille en nous depuis le début, qu’elle fait partie de notre plénitude :

« Qui parle de victoire ? Durer est tout. »

Le XXe Siècle Surréalisme et Les Descentes aux Enfers

Le surréalisme, avec son exploration de l’inconscient et du rêve, prolonge à sa manière la tradition halloweenesque. André Breton, dans Nadja, évoque ces coïncidences étranges, ces apparitions, ces signes qui trouent le réel. La nuit surréaliste est cousine de la nuit de Samhain, elle ouvre sur le merveilleux inquiétant.

Paul Éluard, dans ses poèmes d’amour et de résistance, dialogue constamment avec les absents. Son célèbre Liberté est aussi un poème de conjuration, d’invocation :

« Sur mes cahiers d’écolier

Sur mon pupitre et les arbres

Sur le sable sur la neige

J’écris ton nom »

Écrire un nom encore et encore, jusqu’à ce qu’il devienne présence, n’est-ce pas un geste de l’étrange ?

Antonin Artaud, dans ses textes hallucinés, descend littéralement aux enfers de la psyché. Ses poèmes sont cris, invectives, combats avec les démons intérieurs. Pour en finir avec le jugement de Dieu possède cette violence chamanique qui fait du poème un exorcisme :

« L’homme est malade parce qu’il est mal construit. »

Halloween chez Artaud devient la nuit permanente où le corps se défait, où les masques tombent pour révéler le chaos originel.

Et La Poésie Contemporaine Alors ?

Les poètes contemporains ont hérité de toutes ces strates. Certains, comme l’Américaine Louise Glück (prix Nobel 2020), travaillent les mythes anciens pour dire l’expérience moderne du deuil et de la perte. Dans Averno, elle réécrit le mythe de Perséphone, cette déesse condamnée à passer six mois dans les Enfers :

« At the end of my suffering

there was a door. »

Cette porte au bout de la souffrance, n’est-ce pas celle que nous franchissons symboliquement à Halloween ? Le passage obligé par l’obscurité pour atteindre une forme de renaissance ?

D’autres poètes contemporains, comme mon bien aimé Français Christian Bobin, cultivent une poésie de l’effacement et de la présence discrète des morts. Ses livres sont peuplés de fantômes doux, d’absences qui persistent :

« Les morts ne sont pas absents. Ils sont invisibles. Ils regardent avec nos yeux remplis de larmes. »

Cette vision pacifiée, presque franciscaine, d’Halloween réconcilie l’ancienne terreur avec la tendresse. Les morts ne reviennent pas nous hanter, ils habitent notre regard, notre souffle, nos mots.

Écrire pour Halloween

Que signifie, pour nous poètes du XXIe siècle, écrire dans l’esprit d’Halloween ? Peut-être simplement d’accepter que la poésie soit un art du passage, qu’elle nous place toujours au bord de quelque chose. Le bord du silence, le bord du sens, le bord de la mort…

A mon sens écrire pour Halloween, c’est honorer les voix disparues, citer nos maîtres, dialoguer avec les poètes morts, poursuivre la grande conversation ininterrompue qui traverse les siècles. Mais c’est aussi traverser la peur en ne détournant pas le regard de ce qui effraie l’humanité, mais le nommer, le chanter, le transmuter.

Halloween nous invite à cultiver l’étrangeté en laissant l’inhabituel entrer dans le poème, accueillir les images qui surgissent de l’ombre, accepter que le sens vacille. Faire du langage un rituel en usant des répétitions, des refrains, des incantations pour que le poème devienne acte magique, ouverture effective sur l’invisible et fuinalement, célébrer la métamorphose en comprenant que chaque poème est une transformation, une alchimie, une mort et renaissance du verbe.

En refermant mon voyage à travers les siècles, une image s’impose à moi, celle de la lanterne. Le poète est à mon sens cette lanterne. Il porte en lui l’obscurité mais aussi la flamme. Son œuvre creuse le réel pour y placer une lumière tremblante, non pas la lumière aveuglante du jour qui dissipe toute ombre, mais cette lueur incertaine qui fait danser les formes, qui préserve le mystère en l’éclairant.

Chaque 31 octobre, depuis les brumes de Samhain (et en parlant de brumes avouez que nous avons été gâté cette année) jusqu’aux masques de nos enfants, se perpétue cette intuition que la nuit a quelque chose à nous dire. Les morts veulent parler. L’invisible attend d’être nommé. Et seuls les poètes, en veilleurs immémoriaux, en gardiens de la langue aux moments de bascule, peuvent accueillir ce message et le transmettre.

Alors ce soir, en cette nuit d’Halloween 2025, si vous écrivez quelques vers au lueur d’une bougie, sachez que vous rejoignez une lignée millénaire de poètes et de poétesses. Vous devenez druide, barde, romantique, symboliste, surréaliste. Vous tendez l’oreille vers ce qui, depuis toujours, murmure à la lisière.

Et peut-être, si vous écoutez assez attentivement entre deux vers, entendrez-vous la voix de Poe, de Baudelaire ou de Yeats vous souffler à l’oreille : « Continue. Écris encore. Nous sommes toujours là, dans chaque mot que tu traces. Nous sommes les morts qui vivent dans ta voix. »

Bonne fête des poètes. Bon Halloween à toutes et tous.