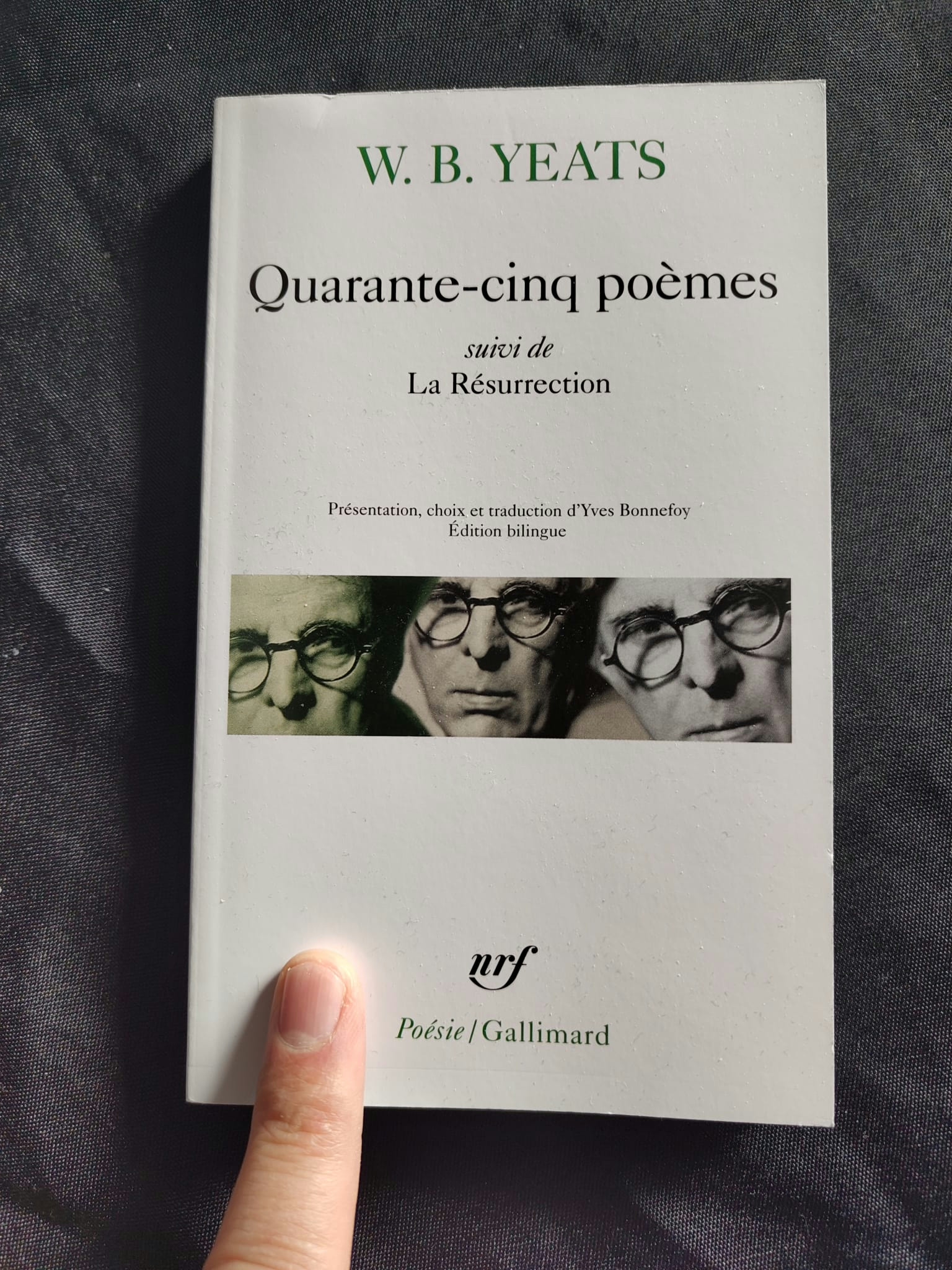

Un ouvrage majeur que j’ai acheté à la librairie parisienne de l’extrême contemporain

Le vendeur m’a dit « Bon choix! il est de ses livres indispensables. Si tant est qu’un livre soit indispensable… »

Certaines œuvres attendent leur heure. Les « Élégies imaginaires » de Jack Spicer, publiées aux éditions Vies Parallèles dans la traduction magistrale d’Éric Suchère, appartiennent à cette catégorie rare des livres qui transforment notre compréhension de ce qu’est la poésie. Vingt ans après le début de ce projet de traduction, voici enfin l’intégralité de l’œuvre poétique de celui qui mourut à quarante ans en prononçant ces mots devenus légendaires « C’est mon vocabulaire qui m’a fait ça. »

Jack Spicer (1925-1965) développe une conception révolutionnaire de l’acte poétique qui renverse toutes nos habitudes de lecture. Pour lui, le poète n’est pas un créateur mais un récepteur, une « radio » captant des messages venus d’ailleurs. Cette théorie, loin d’être une coquetterie métaphorique, constitue le fondement même de sa pratique poétique. « Je ne crois pas du tout que les poèmes viennent de l’intérieur », affirme-t-il dans ses conférences. « Je crois qu’il y a quelque chose DEHORS. »

Cette extériorité radicale du poème transforme l’écriture en exercice d’écoute. Spicer croit littéralement aux fantômes, et il croit que ceux-ci dictent des mots au poète, dont la seule tâche est de retranscrire fidèlement ce qu’il entend. Le poète disparaît ainsi derrière le langage dont il n’est plus qu’un médium. Cette passivité créatrice, loin d’appauvrir l’œuvre, lui confère une force mystérieuse et troublante.

L’édition proposée par Vies Parallèles permet enfin de saisir l’ampleur et la cohérence de cette œuvre fragmentée. Des premiers poèmes « D’après Lorca » jusqu’au cycle final du « Recueil de poèmes pour des magazines », Spicer déploie un univers poétique d’une originalité saisissante. Chaque livre fonctionne comme une constellation autonome tout en participant d’un projet global.

« Billy the Kid », merveilleux poème d’amour qui fut adapté par le groupe Kat Onoma, révèle la tendresse cachée sous l’apparent cynisme du poète. « Saint Graal » propose une réécriture déjantée et condensée de la matière arthurienne. « Les Hauteurs de la ville jusqu’à l’éther » mélange poèmes elliptiques, fausse biographie de Rimbaud et manuel de poésie. Cette diversité formelle témoigne d’une inventivité constante, d’un refus de se laisser enfermer dans une manière.

Ce qui frappe dans cette poésie, c’est sa capacité à intégrer le « parasitage » comme principe esthétique. Spicer ne cherche jamais la pureté du message : il cultive au contraire les interférences, les notes de bas de page absurdes, les réécritures surréalistes, les fausses traductions. Cette esthétique de la perturbation reflète sa conception du poème comme message radio capté dans de mauvaises conditions.

Les « Élégies imaginaires » regorgent ainsi de lettres réelles ou imaginaires aux amants, aux amis et aux morts. Ces adresses multiples créent un réseau de correspondances fantomatiques où les vivants et les morts dialoguent à travers le poète-médium. L’élégie devient ici non pas complainte nostalgique mais tentative de communication avec l’au-delà.

Spicer excelle dans l’art de l’entre-deux. Ses poèmes hésitent constamment entre différents registres, différentes voix, différentes réalités. Cette instabilité permanente crée un vertige poétique unique. Le lecteur ne sait jamais s’il lit du Spicer « authentique » ou une pseudo-traduction, un poème « sérieux » ou une mystification.

Cette ambiguïté n’est pas coquetterie postmoderne mais nécessité esthétique. Pour un poète qui ne croit pas à l’origine subjective du poème, la question de l’authenticité perd son sens. Peu importe qui parle : seule compte la qualité de la réception, la fidélité à ce qui vient d’ailleurs.

Figure centrale de la Renaissance de San Francisco aux côtés de Kenneth Rexroth, Spicer développe une poésie résolument californienne, ancrée dans sa géographie et sa contre-culture naissante. Mais cette inscription locale n’entrave jamais l’universalité du propos. Les bars de North Beach et les plages du Pacifique deviennent décors mythologiques où se jouent des drames intemporels.

L’influence de Spicer sur la poésie américaine contemporaine est considérable, même si elle resta longtemps souterraine. Poète « régional » par choix, publié uniquement en Californie de son vivant, il a fallu attendre des décennies pour que son importance soit pleinement reconnue. Cette édition française participe de cette reconnaissance tardive mais nécessaire.

Traduire Spicer représente un défi considérable, parfaitement relevé par Éric Suchère. Comment rendre en français cette langue hallucinée, ces jeux de mots, ces références culturelles spécifiquement américaines ? Le traducteur a choisi la voie de la fidélité créatrice, reconstituant en français l’étrangeté de l’original sans jamais trahir sa singularité.

Cette traduction, fruit de vingt années de travail, nous restitue non seulement l’intégralité de l’œuvre poétique mais aussi ses conférences essentielles. L’appareil critique sobre mais efficace permet d’aborder cette œuvre complexe sans s’y perdre. Un tiers d’inédits enrichit cette édition définitive qui comble enfin un manque criant de la poésie française.

Lire Spicer aujourd’hui, c’est découvrir une modernité qui n’a rien perdu de sa force subversive. Sa conception du poète-medium résonne étrangement à l’ère des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle. Que devient l’auteur quand la parole circule sans origine assignable ? Spicer anticipait ces questions en développant une poétique de la dépossession créatrice.

Ses expérimentations formelles, poèmes sériels, cycles narratifs, correspondances imaginaires, ouvrent des voies encore largement inexplorées. Cette œuvre fonctionne comme un laboratoire de formes nouvelles, un réservoir d’inventions pour les générations futures.

Au-delà de ses innovations formelles, cette poésie bouleverse par sa charge émotionnelle paradoxale. Comment un poète qui nie sa subjectivité peut-il nous émouvoir si profondément ? C’est le miracle de Spicer, en s’effaçant, il laisse passer une émotion pure, débarrassée des scories de l’ego. Ses poèmes d’amour atteignent une intensité rare précisément parce qu’ils semblent venir d’ailleurs.

Cette « émotion fantôme » traverse toute l’œuvre, créant une mélancolie unique. Spicer écrit depuis le pays des morts, ou plutôt depuis cette zone intermédiaire où les morts continuent de parler aux vivants. Ses élégies sont imaginaires parce qu’elles pleurent des vivants comme s’ils étaient morts, ou inversement.

En conclusion

Les « Élégies imaginaires » constituent bien plus qu’une simple curiosité littéraire. Cette œuvre interroge nos certitudes les plus profondes sur la création, l’identité, la communication. Elle propose une alternative radicale à l’expressivisme romantique qui domine encore largement nos conceptions poétiques.

La qualité de cette édition, traduction impeccable, présentation soignée, appareil critique précis, permet enfin au public francophone de découvrir l’un des poètes américains les plus singuliers du XXe siècle. Un événement éditorial qui modifie la cartographie de la poésie contemporaine.

Avec ces « Élégies imaginaires », Jack Spicer nous apprend à écouter autrement. Sa leçon résonne encore : le poème n’appartient à personne, il traverse les époques et les langues, cherchant ses récepteurs. Ce livre magnifique nous rappelle que la poésie n’est pas affaire de propriété mais de disponibilité. À nous de tendre l’oreille pour entendre ce que les fantômes continuent de nous dire.